新聞互動

歷史古蹟專題拍攝

相同的景物,不同的人有不同的觀察方式、不同的欣賞態度;歷史古蹟,也不例外。因此,即使處身同樣的歷史古蹟,不同的的拍友,會採用不同的拍攝手法,對景物作不同的演繹。尤其是歷史建築,那怕是一木一石、一磚一瓦、一柱一樑,往往都有其背後的歷史淵源,或反映了一個時代的文化與藝術;整幢建築物都充滿着像徵與故事,使驟眼看來平凡不過的一棟古舊樓房,也有着無比豐富的內涵。但對拍友來說,這倒是一個拍攝技藝的考驗;因為內容太豐富,可以採用的手法、演繹的方向太多太廣,阡陌蹤橫,容易迷失。咁點算?!

冷靜,其實只要不過度貪心,期望一次拍攝便將所有好影像全收記憶卡中,即使千頭萬緒,仍是有脈胳可尋。以下建議幾個基本的拍攝方向。

到此一遊

這看來是最容易的一種拍攝方法。只要達到最基本的攝影技術要求:對焦準確、持機穩定、曝光適當,便算合格。但即使拍攝技術要求簡單如此,作為一個專題拍攝,仍有展現拍攝者與眾不同的地方,那就是

取材。要將到此一遊拍得好,重點是取材有道;一般而言,要求豐富多樣。同一輯的專題習作,如能拍到有物有人,有全景有特寫;有嚴肅認真的記錄,亦有趣味盎然的花絮,那麼,即使每幅單一的照片看起來平平無奇,但全部整理起來,卻可以是多姿多彩。

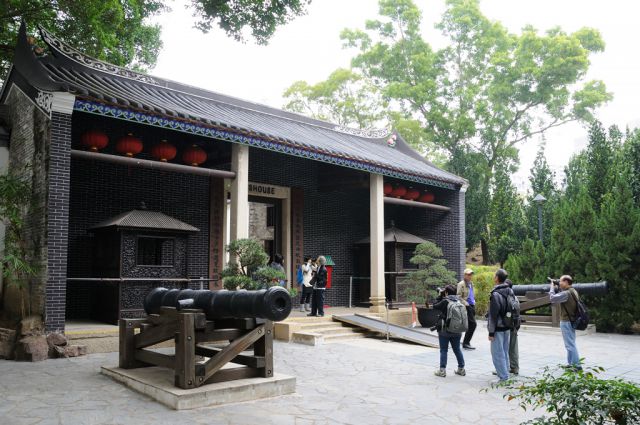

▲ 角度不一定要誇張;納入主體建築、環璄、人物,構圖均衡,就合格了。

▲ 可以等待的話,選擇最有意思的瞬間按下快門。

▲ 前景不但添加韻味,還可以遮掩不想入鏡的雜物;例如垃圾桶、救生圏。

▲ 沒特別拍攝要求時,把相機設為全自動模式,方便舉機即拍。

拍攝過程中,除了景物人物之外,亦可能有值得一記的事情。不要吝嗇,毋須遲疑,拍攝一組照片,長短兼施,合成一個故事。以下組圖記錄一次於屏山的外拍,臨時加插的義務客席(可能也是客家藉)本土文化專家導賞環節。

▲ 客席地道本土文化專家導賞,提供候王廟第一手資料。

▲ 「就係因為咁,十二個公仔,冇咗一個,得番十一個 …… 」

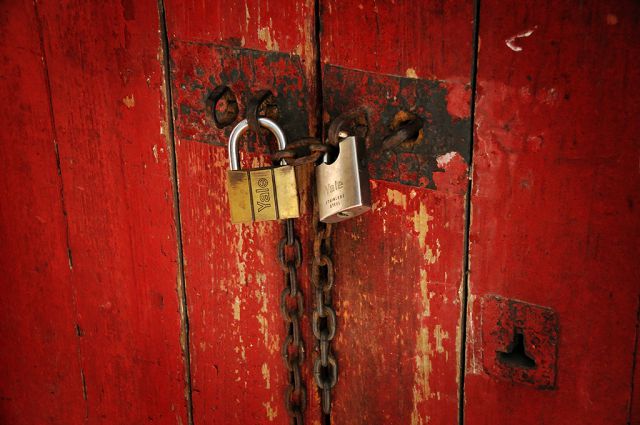

▲ 選擇具像徵性景物,使照片對情景有更充份的描述。這裡選了些什麼?

如實記錄

香港的古蹟,當然少不了中式風格,中式古建築,像徵符號無處不在。這些像徵,這些符號,以及建築物特有的結構與風格,都很能反映相關的歷史文化,是饒有趣味的記錄對像。要拍好這些記錄,一曰專心,留意導賞員的講述;二曰專注,別受攝影的其他判別標準影響,無須講求光影、不用拘泥構圖,最重要的,就是清楚明確地拍到要記錄的東西。

▲ 很多時建築裝飾都會在高處,長焦鏡也經常用到。

▲ 既是攝影活動,滿足記錄所需之餘,加些陪襯,添些美感也無妨。

▲ 除特寫外,對整個場景的記錄亦同樣重要。

唯美演繹

唯美拍攝,不一定要美女的朦朦朧朧,也不必是風景的如詩如畫,最基本的構圖元素:形狀、色彩、質感,就能表現美感。

▲ 形狀

▲ 色彩

▲ 質感

業餘拍攝與專業攝影的最大分別在於資源,很多拍攝條件都可未必可以滿足得到,因而更需要懂得隨機應變。以之前提到的屏山文物徑外拍攝為例,當日的最後一站是覲廷書室。書室雖美,但畢竟主要還是讀書住宿的地方,論雕樑畫棟,氣派寛宏,當然不及鄧氏宗祠,再加上參觀時天色已趨昏暗,可拍指數似乎更見低落。但由於庭中光源主要是單一來自天井,柔和之餘,光向依然明確,為庭內的幾個石柱躉綴上美妙的光影,亦襯托了古老樓房的深沉古樸。當下以光影大作文章,對這古老的文化建築作美的獻禮。事實上,光影的描寫,對古建築有着特殊的效用。光影交錯,特別能夠觸動思古幽情,使照片更加惹人共鳴。須知道,人面、桃花,以至亭臺樓閣,都總有消逝的一日;千秋萬載之後,依然能與春風共對,笑看世情的,非光影莫屬。

▲ 百年窗下

▲ 形影不離

有感而發

當攝影者對某個拍攝對像有超乎表像的認知時,就可能會不自覺地,或者是刻意地,將這種認知結合個人的思想與感情,投射到攝影作品之中。唔明?唔緊要,簡而言之,就是跟周星馳在電影《喜劇之王》中,引述什麼戲劇大師史坦尼斯拉夫斯基所講的「由外到內,再到番外」差不多。

拍攝這類有感而發的照片時,通常採用的手法都比較間接、含畜、隱晦、非一般,留給觀者充份的想像空間。當然,觀者能否意會到拍攝者所想的,又是另外一回事了!以下的兩幅照片,分別採用了,剪影、反射及刻意失焦等手法,你看了又會聯想到些什麼?

▲ 屏山鄧氏宗祠

▲ 九龍寨城公園

說句老實話,外拍時大部份拍友都喜歡意隨景到,上至飛鳥,下至潛龍,都不會輕易放過;即席揮毫,一派大師風範。但以小弟之愚見,要拍出較有深度的作品,還是專注一點較好;事前做些準備,例如上網翻查更多關於景點的資料,看看別人的作品,然後為自已定出一個偏向,拍攝時就不會無所適從了。

相關文章 -

鄰家古蹟拍攝心態

攝光寫影 -

www.pageposer.com.hk

www.facebook.com/pageposer