這幾年買過不少攝影集,拍名山大川的、廣告project的、電影劇照的、人物寫真的,那好多好多。然而最喜歡的、會一直一看再看的,卻是一本拍黑白照的、作品東歪西倒的日常作品集,讓人不禁感嘆:好的照片如此簡單。

那本攝影集是幾年前的一本復刻版,包含了日本攝影家荒木經惟的兩本攝影集,一本是1971年的,他的出道作《感傷之旅》,另一本是1991年的《冬之旅》,你不會用「好看」來形容他的作品,但就是讓人恍如親臨其境地沉醉其中。

1971年的《感傷之旅》 記錄了他和妻子的新婚旅行,兩人一起在幾天的假期中在京都附近四處遊玩,而荒木就一直在拍照,甚至在旅程中兩人在酒店做愛的情景,荒木也一併紀錄下來,集結成書自費出版了這本改變了日本攝影史的攝影集。

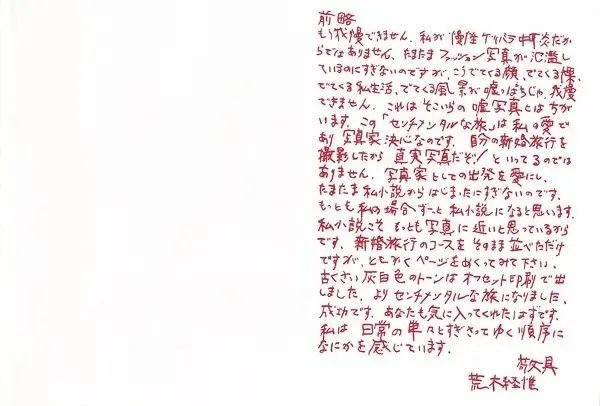

在《感傷之旅》的前言中,荒木寫了這篇讓他受到當時攝影界口誅筆伐的文字:

「 我再也忍受不了。不是因為我有慢性中耳炎,而是因為我常常看到的不過是一些泛濫的時尚大片罷了。那些浮現出的面孔與肌膚、展現的私生活、呈現的風景,這些不都是謊言嗎?我無法再忍受了。這本書里的和那些說謊的照片不同。《感傷之旅》是我的愛,也是我作為一個攝影師的決心。我並不是說因為這是我在自己新婚旅行時拍攝的照片,所以它們就是真實的攝影了。只不過我對攝影的愛碰巧從「私寫真」式的自我講述開始罷了。但從我的角度來說,我的攝影將一直都是「私寫真」。因為我覺得「私寫真」才是最接近攝影的一種形式。雖然這裏只是按我新婚旅行的路線把我的作品排列出來了,但不管怎麼說,請先翻開看看這本書吧。」

戰後的日本,因為承受了原子彈和戰爭失敗的巨大心理落差,攝影人紛紛尋求以攝影來改變日本無力的狀況,由廢墟和被美國接管的困境中重生,因此眾多攝影家在戰後即提倡以「紀實攝影」來作為攝影價值的核心。然而到達1970年代,日本的經濟高速成長,物資豐盛,社會漸無廢墟、傷殘軍人、為謀生而下海的妓女等紀實拍攝的需要。在荒木的眼中,70年代大部份攝影作品,是為了拍攝而拍攝的「fashion攝影」,那些都是謊言。他提出了攝影需以「愛的對象、有關連的對象」的私寫真方式。

這本寫真集以大膽、直接的日記方式直面攝影,記錄了兩人的新婚旅行,當時,陽子24歲,荒木31歲。

荒木其後多年在提携新人的評審工作,讓往後數十年的日本攝影產生了深遠的變化。我們現在看似平常不過的日常照片,便是由當時作為起點一點點改變著整個文化風潮的。

值得一提的是,陽子曾出版一本隨筆《我的愛情生活》,寫下了她和荒木經惟的每個日常,這本書有中文版,我曾在日本書店看過《」荒木陽子全愛情集》,翻了兩頁,日文不好,恐怕一輩子也看不完,但兩年後還是決定把它訂下來,好書難求吧。

■目次

第1章 『わが愛、陽子』より 1978年

第2章 10年目のセンチメンタルな旅 1982年

第3章 愛情生活 1982─1984年

第4章 花の人妻チャンネル 1983─1985年

第5章 ノスタルジアの夜 1984年

第6章 EXHIBITION 1983─1985年

第7章 あー夫婦だなあ 1984─1986年

第8章 七月の黄昏は恋のような時間 1985年─1986年

第9章 長篇旅日記 アワビステーキへの道 1985年

第10章 酔い痴れて 1987年

第11章 愛情旅行 1989年

第12章 東京日和 1989─1990年

あとがき 荒木経惟

如果說《感傷之旅》是本改變日本攝影史的作品,那《冬之旅》更是一次橫跨生死的旅程。

1989年陽子被診斷出子宮肌瘤,自知命不久矣,在陽子給荒木的一封信中,她這樣寫道:

「你這樣照顧我,真的非常感謝。你的溫柔滲透了我的心胸,我非常感激,有這樣的感情支撐著,我應該能夠撐過接下來的治療。不過,到了現在這樣的境地,卻讓我重新認識到了你的好,真的很有意思。我想,人如果不到這樣的境地,也許是真的看不清吧。現在,我只要能看到你,就非常得高興。不管怎樣,你也要注意身體,我會堅強的。」

這時候陽子所說的「堅強」,已經不再是為了自己,而是為了自己的丈夫荒木經惟。

1990年1月,時年42歲的陽子因為癌症去世,荒木把整個短暫的醫院求醫的過程、把妻子接回家休養而又輾轉要回到醫院的過程都拍下來,在拍攝妻子的最後一張照片中:鮮花簇擁著死去的陽子,身邊放著愛貓奇洛的攝影集。此時,荒木發現,木蓮花開了,恍忽吸收了陽子的生命一般。

一年後,荒木出版了《冬之旅》,他在攝影集的每一頁寫上日記般的說明,荒木寫道:「我抓緊她的手指,她又緊緊地抓緊我,我們不曾分開。」那年荒木49歲。

從此,荒木經惟餘生都拍天空。

荒木經惟如是說:「陽子去世後,差不多有一年,我除了從陽台上拍天空,別的什麼都沒拍。你看得出它們跟一般拍雲的照片有多麼不同吧?它們全都帶著人生的憂鬱。這就是為什麼攝影是一個感傷的旅程。」

陪伴荒木的,還有從前在陽子老家接回來的愛貓奇洛,但荒木經惟太長命了,直到奇洛也不在了,荒木再出版了攝影集《愛貓奇洛》。

在《冬之旅》中,荒木用了附帶日期的相機,連帶冰冷而客觀的日期,也泛起淡淡的哀傷和清冷。

由《感傷之旅》到《冬之旅》,這部橫跨了20年的作品,可以看出荒木對於生命無常感的自始至終的感慨。 筱山紀信說:《冬之旅》就是來販賣淚水的。

好的照片如此簡單,那些閃閃發光的日常。

這兩年,每天都會帶著一台傻瓜機,看到想拍的就拍下來。但想說學習荒木,但就是沒有喜歡上黑白。

去學校的路上,但其實學校早轉了Zoom,課室一個人也沒有,連下午的東鐵也顯得冷清。但是陽光正好,拍下了這張照片。

教室的花,是自己帶來的種子在一年前種下的,就在這裏靜靜地陪著我。

有一天很早很早回到了學校的studio,窗外的藍天。

那時侯疫情還沒爆上高峰,大家還常常見面。

還是有些美好的東西,但只在這個月。

有學生跟我說再見,但我來不及構圖,就只好隨手拍了。

家門外種的植物,母親很細心地打理。

還記得那天,看著雨看得出神,竟然就在樓梯座著個多小時。空氣冷冷濕濕的竟然有點寂寞。

只願那些好日子回來。

在1992年2月,《波》這本雜誌上,刊載了篠山紀信與荒木經惟關於《冬之旅》的對談,題為《謊言與真誠、高明與笨拙》。篠山紀信認為荒木的《冬之旅》是淚水營銷,所傳遞的只是陽子之死 - 一件與他人無關的私事。

(前略)

篠山:那麼你說到底看的是什麼?

荒木:純粹地去看照片呀。

篠山:不是這樣的吧。這本攝影集中所表現的只不過是陽子的死而已。你不就只是直接地傳達了對她去世的那種悲傷之情嗎?

荒木:這就是攝影呀!

謝謝在攝影上奮不顧身地開拓的前人們,讓我們知道攝影能連繫人的力量,

大部分人沒有像篠山一樣,只覺得《冬之旅》是個微不足道的私事,那種失去至親的傷痛,是相通的。

這幾年接觸了不少攝影集,但只有這一本,情不自禁。